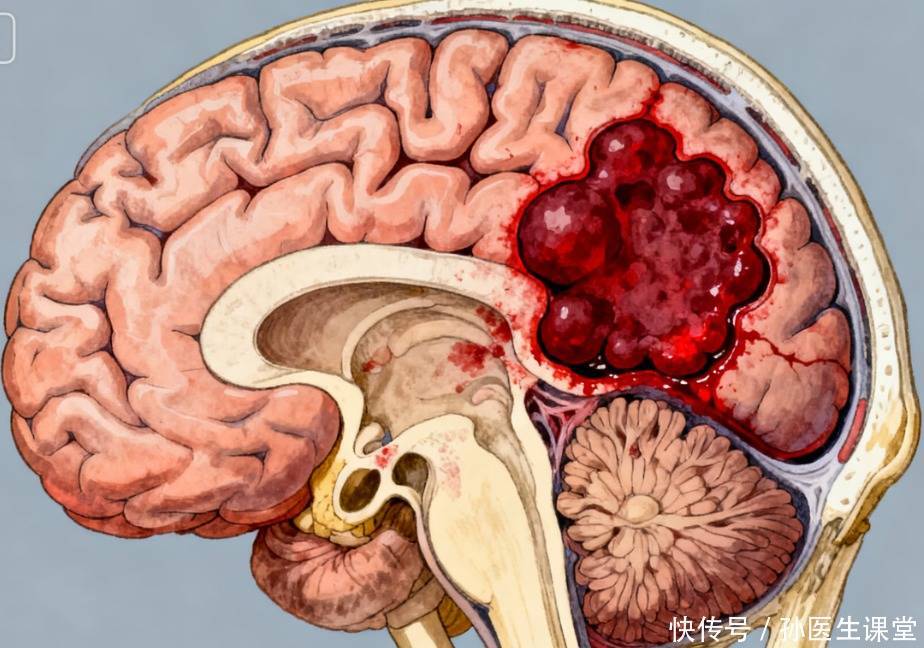

(案例)唐女士才四十岁,平时体检血压“有点高”,总说忙完这个项目就去好好管。那天公司聚餐,先是重口味火锅,加了两次底料,蘸料里又舀了几勺酱;同事劝酒,几杯白酒下肚,人到了凌晨才睡。第二天清晨,唐女士被突如其来的“爆炸样”头痛惊醒,随之而来的呕吐、言语含糊、右侧肢体无力,让家人立刻拨打急救。影像提示脑内出血。抢救无效,这个家庭再也回不到从前。很多人以为脑出血只找“老年人”,其实最不讲情面的实盘炒股配资,往往是我们一次次忽略的日常选择。

真正推高风险的,常常不是一口甜点,而是餐桌上那些不甜却让血压上蹿、血管承压的“隐形推手”。第一类要小心的,是咸味超加工食品。腊肉腊肠、咸鱼咸菜、卤味拼盘、方便面配调料包、外卖高汤、火锅底料和蘸酱,钠含量往往高得惊人。钠多了,血压就爱往上跑;血压波动越大,脑内细小血管越吃不消。高盐还会让口渴加重,不自觉喝更多汤汁,等于把盐“喝”进去。很多人说自己做菜不放盐,可一碗汤、一勺酱就把总量拉爆了。买东西时看一眼营养成分表,每100克(毫升)钠超过500毫克的食品,尽量别常备在家;点外卖时备注“少盐不加酱”,吃火锅少喝汤、蘸料以香油蒜泥替代复合酱,都是实在的降盐法。

第二类需要克制的,是酒精饮品,尤其是烈酒和“逢场合就多喝”的习惯。酒精会让交感神经过度兴奋,短时间内血压心率齐升;喝到兴起,血管先扩张后反射性收缩,像拉橡皮筋一样反复折腾脆弱的小动脉。长期饮酒还会干扰睡眠与血压昼夜节律,让清晨这个本就容易血压上冲的时点更加危险。有人觉得“红酒护心”,忽略了量的问题;也有人把“少量”当借口,常常不自觉超标。如果社交难以完全推拒,尽量把酒换成无糖茶水或气泡水,实在要喝,放慢速度、控制总量,酒后别洗热水澡、别蒸桑拿、更不要熬夜“加码”。

第三类常被忽视的,是“重口味浓汤+辛辣刺激”的组合拳。老火汤、牛骨汤、砂锅汤看似营养,其实钠和嘌呤都不低;火锅、麻辣烫、串串香在高油高盐高辣的三重叠加里,让血压、心率和体温一起起飞。辣味本身未必“致命”,但它往往伴随更多的油与盐,并让人越吃越下饭、越喝越多汤,热量与钠的总摄入随之飙升。对血压不稳、脑血管已硬化的人来说,一餐“过瘾”,可能就是压垮那根血管的最后一根稻草。想要留下风味,不妨把辣改成“提味”而非“主味”:少油干辣椒、花椒与香草类调料替代厚重底料;汤只尝味不过口;把主菜换成蒸、炖、清炒,用葱姜蒜和柠檬皮提鲜。

很多读者会问:我已经在吃降压药了,还需要管这些吗?答案是需要。药把“地基”稳住,习惯决定“楼层”会不会摇。血压控制讲究“平”,不是某一次数字漂亮,而是一整天、一整周都少波动。高盐会让药力“打折”,酒精与重口味会把波动放大;把饮食里的推手挪走,药才能更好地发挥作用。家里备一台电子血压计,固定在早起和晚上各测一次,记录一周曲线,比偶尔去药店测一次更可信。睡前别大量饮酒、别喝浓汤,第二天清晨的血压往往能安稳不少。

还有一些与饮食相关的小细节,也值得顺手做起来。做菜时用量勺,盐控制在“一人一日不超过5克”;烹调多用蒸炖焖,少用爆炒油炸;外出就餐先点一两道清淡的蔬菜、豆制品“垫底”,再决定是否加重口味。出汗多的季节别以“口味重才下饭”为由加盐,可以用食材本味和酸香来勾味,比如番茄、香菇、洋葱慢煸出的甜,能让菜更好吃。社交场合想拒酒却难开口,可以事先告知“正在调整血压”,往往比笼统说“不喝”更容易被理解。

预防脑出血,饮食只是其中一环,但它是每个人每天都能做、也最容易忽视的一环。把盐减下来,把酒控下来,把“浓汤+重辣+重油”放下来,血压曲线就会柔和许多。若出现突发的剧烈头痛、喷射样呕吐、说话含糊、口角歪斜、单侧肢体无力或麻木、意识模糊,哪怕只是短暂出现,也不要“观察几小时再说”,尽快就医比什么都重要。

以上内容为健康科普,旨在提供一般性建议实盘炒股配资,不替代个体诊疗。饮食与用药的调整请结合自身情况,遵循专业人士的评估;把可改的习惯改一改,往往就是把风险从门口推远一步。

建宝优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。